中青报·中青网记者 张玉佳

在信息奔涌的洪流中,“讲好故事” 早已超越文字的单一维度。作为媒体的美术编辑,我们的工具,是色彩、线条、构图,是影像、插画,如今,更融入了AI生成技术的“魔力”。在 “好记者讲好故事”的命题里,我想分享视觉如何深度参与叙事,做故事的“视觉翻译者”与“氛围营造师”。

视觉叙事:让硬核内容长出柔软的触角

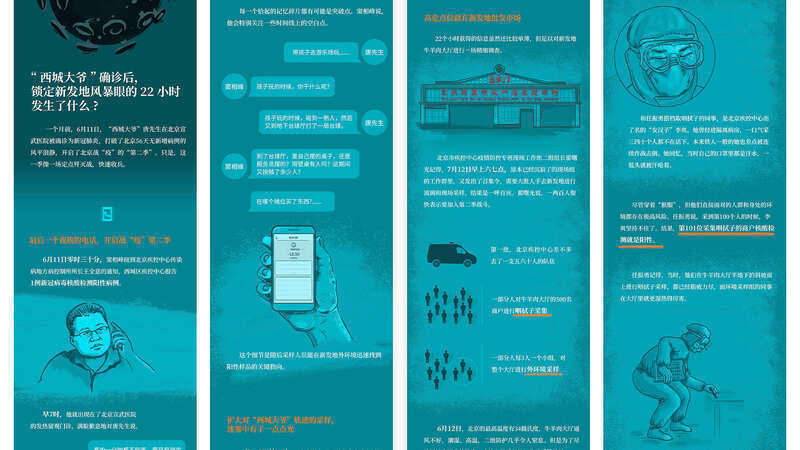

在中国青年报社工作的五年里,我常常面对一个挑战:如何让政务、科技等“硬核”内容,在大众视野中绽放温度?2020年北京新发地新冠疫情报道,我负责《一张图读懂:北京疾控22小时锁定新发地始末》视觉设计,面对繁复流调信息与时间点,怎样让它们变得立体可感?我尝试用信息可视化重构逻辑,以蓝橙渐变色的强烈碰撞,渲染追根溯源的紧迫;把流调里的温暖细节,化作漫画情景——疾控人员穿着防护服争分夺秒的身影,都成了画面里鲜活的注脚。那时我懂了,视觉设计从不是简单美化,而是给事实披上“外衣”,让故事能触及大众心底。

在为中国青年报冰点周刊纪录片设计海报时,我总抱着“不能辜负故事”的念头。这些人和事太鲜活:有流调员的坚守、母亲的执着、小镇战疫的韧性,以及棒球女孩的成长……所以设计时,我死磕“写实”——要么用写实插画把神情还原,要么选最真实的场景照片。视觉叙事的核心,从来不是把故事变漂亮。就像纪录片的镜头对准真实,海报也该是一扇窗——让人透过画面,感受到故事的温度。

2024年2月,随同事深入厦门一线采访的经历,更是让我对视觉叙事有了深刻体悟。当双脚踩在厦门的土地,碧海蓝天不再是抽象文字——它在我笔下化作《打卡厦门 看碧海蓝天》的插画长卷。从亲历现场调研,捕捉生态治理的动人细节,到提炼元素、构思构图、最终转化为H5漫画长图与视觉版面,整个过程赋予我前所未有的参与感与创作主动权。这一刻我深切领悟:真正的视觉叙事,始于对大地真实的触摸。技术能加速呈现,却无法替代人心对真实世界的感知与转化。

技术与温度:在像素与情感间架桥

AI 技术浪潮席卷而来,为视觉叙事打开新窗口,诠释着“技术+人文”的双重叙事。今年借AI生图、生视频等技术,我参与创作了不少作品。

在《诗画里的中国节之端午龙舟竞渡》视频里,我用AI还原传统古画中的端午场景,古代画作里的龙舟、人物,经由技术“动”了起来。制作武汉读行记系列 AI 视频时,“除了樱花,武汉还美在哪”的主题,让我陷入思索。武汉的美,不止在知名地标,更在街头巷尾的烟火、市民生活的鲜活瞬间。我用 AI 还原武大樱花飘落的诗意、江滩边市井的热闹闲适,试图让这些场景,成为观者触摸武汉的窗口。在读行记系列视频的制作中,我愈发坚信,视觉是连接故事的纽带,不管技术怎么变,传递情感、讲好故事的内核,永远不能丢。

挑战“多边形”:视觉编辑的多种表达

除了版面设计、海报长图与视频,我们还活跃在各类视觉需求里,像一颗颗“视觉螺丝钉”,哪里需要就往哪“拧”。跟着不同部门老师做链博会、互联网大会乌镇峰会通版设计,参与国际报道视觉产品创作,我触摸到更广阔的叙事领域,学会用视觉语言适配不同主题和受众。制作“读行侠”、“青春中国拥BAO未来”“青春作伴 锦绣山河”等活动物料时,我学着以年轻人喜爱的风格去传递城市漫步的自由与诗意……从主视觉、海报到线下物料,再到品牌标志诞生等,每一次都是创意与落地的博弈。

技术日新,载体迭变,我始终清醒:AI是强大工具,但视觉叙事的灵魂在人。对主题的深刻理解、精准艺术把控、对伦理尺度的审慎拿捏,才是决定AI产物能否服务“好故事”的关键。我们借AI拓展表达的疆域,把创意从脑海到呈现的路径缩短,最终,是为了让它更好地服务故事,让故事戳中人心、引发共鸣。这是新时代给视觉叙事者的挑战与机遇——驾驭技术,而非被技术驾驭。

作为一名美术编辑,我们尝试用光与影、形与色,为故事构建一个多感官、全方位的感知场域,为思想的内核赋予可见的形态。让故事不仅被读到,更被看到、被感受、被记住。

我愿继续以视觉为笔,书写有温度的视觉叙事,陪着好故事走到更多人的心坎里。

相关作品:

《除了樱花,武汉还美在哪》

《诗画里的中国节之端午龙舟竞渡》

《跟着小鸟打卡美丽厦门》

来源:中国青年报客户端

配配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。